Tausende von Menschen verbringen mittlerweile ihre Freizeit im Oberpfälzer Seenland - egal ob am Steinberger See, dem größten Gewässer Ostbayerns, oder am Murner- bzw. Brückelsee. Doch wer erinnert sich an die Geschichte des Entstehens dieser Seenlandschaften. Dass einst über Jahrzehnte hier Braunkohle im Tagebau gewonnen und zur Verstromung in das Dachelhofener Dampfkraftwerk gebracht wurde, scheint immer mehr in Vergessenheit zu geraten. Vierzig Jahre ist es in diesem Jahr her, als der Betrieb der Bayerischen Braunkohlen Industrie A. G., kurz BBI genannt, am 21. September 1982 eingestellt wurde. Mehr als 1600 Arbeitskräfte waren einst bei der BBI beschäftigt - für genügend Nachfolgearbeitsplätze wurde hinreichend Sorge getragen, denn mittlerweile arbeiten mehr als 5000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Wackersdorf. Ein weiteres Anliegen lag der damaligen BBI-Werksleitung am Herzen; das Thema „Nachfolgelandschaft“ der ausgekohlten Gebiete, denn Auffüllmaterial für die ausgekohlten Rohstoffgruben war kaum vorhanden. Der Gedanke, die hunderte Hektar großen Tagebaulöcher zu fluten, lag nahe, wobei die Oberflächenwasserzuläufe zu den Seen nur beschränkt waren. Die unterliegenden Teichbesitzer bei Charlottenhof haben bis heute die rechtliche Zusicherung einer bestimmten Wassermenge. Dazu wurde seitens der E.ON bzw. deren Rechtsnachfolger in den 90er Jahren eine eigene Wasseraufbereitungsanlage am Murner See errichtet; in dieser Anlage wird „saures Wasser“ des Murner Sees aufbereitet und in das Grabensystem für die Unterlieger (Teichbesitzer) geleitet. Das „saure Wasser“ resultiert übrigens daraus, dass in dem verbliebenen Tagebaugelände ein Schwefelgehalt der Restkohle vorhanden ist. Die Verwitterung dieser Kohle wurde zwar durch die Seenflutung gestoppt; es dauert jedoch viele Jahre, bis der Säuregehalt des Badewassers abnimmt, wie Experten betonen. Umfangreiche Untersuchungen haben jedenfalls immer wieder bestätigt, dass die Seen zum Baden völlig unbedenklich sind, insbesondere sogenannte balneologische Untersuchungen dokumentieren dies. Am Beispiel der Abbaugebiete Rauberweiher sollen nachstehend die Teilschritte aufgezeigt werden, die vor knapp fünfzig Jahren bei den Verantwortlichen der BBI im Einvernehmen mit staatlichen Fachstellen, Behörden und Trägern öffentlicher Belange entwickelt wurden.

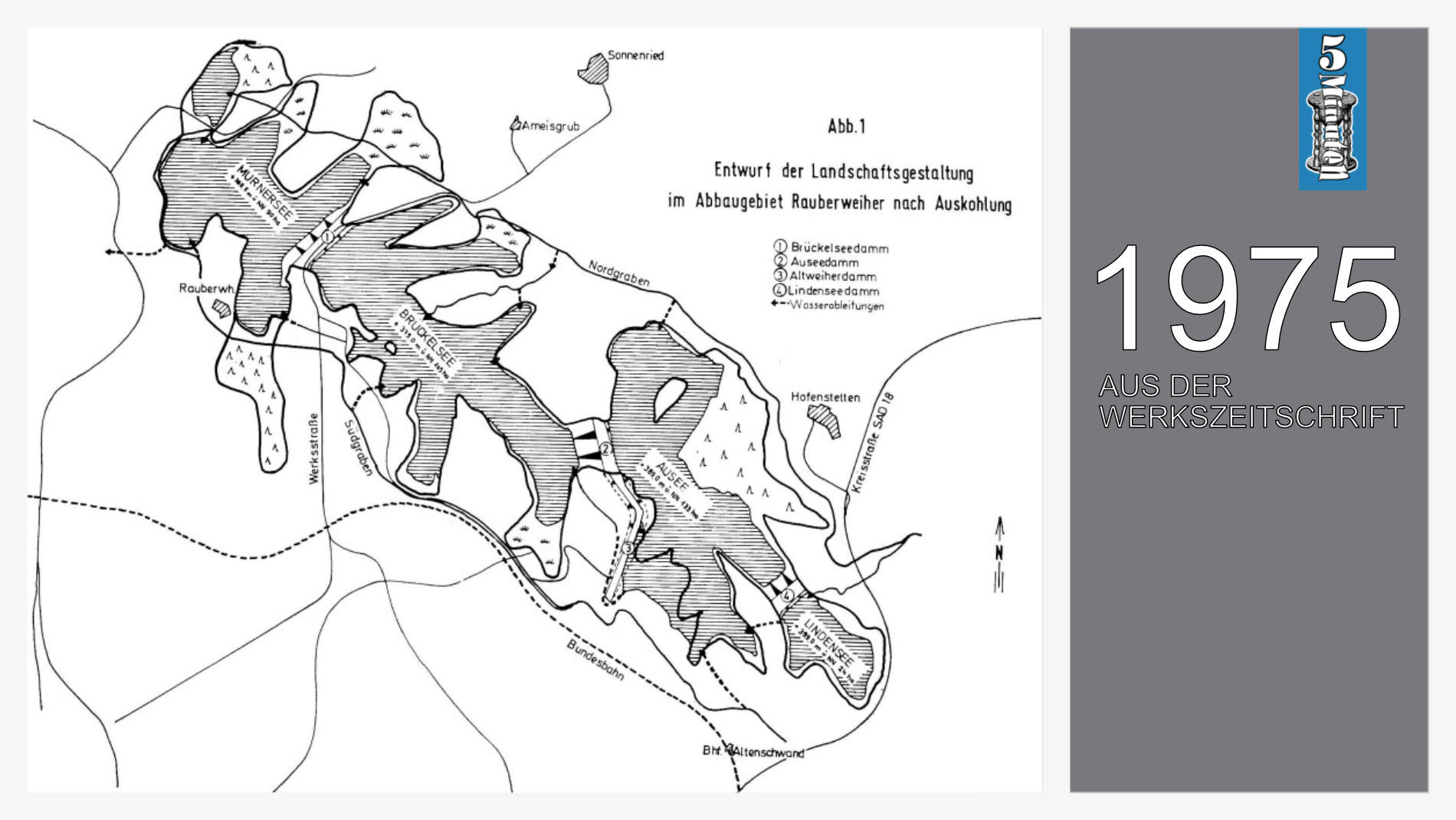

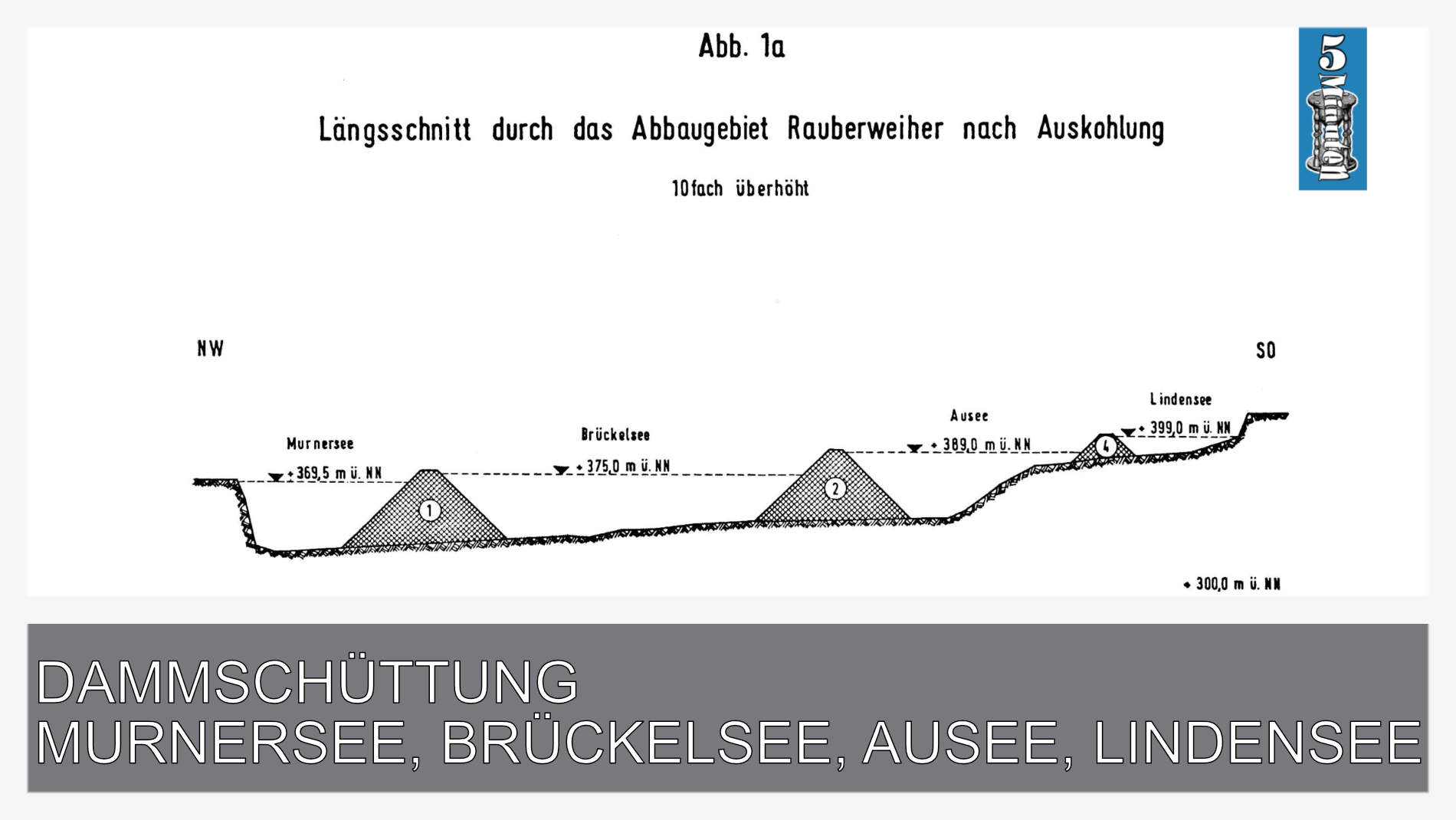

Der Entwurf einer Landschaftsgestaltung ergibt sich aus der obigen Darstellung in der damaligen Werkszeitschrift der BBI. Neben dem bereits vorhandenen Edelmannsee (11 ha) nördlich des Murner Sees sollte der Murner See mit ca. neunzig Hektar Wasserfläche, der Brückelsee mit etwa 145 Hektar, der Ausee mit 133 Hektar und der Lindensee mit ungefähr 24 Hektar entstehen. Problematisch dabei war der Höhenunterschied der geplanten Gewässer, denn fast dreißig Meter an Höhe galt es zu überwinden, wie der nachstehende Längsschnitt aufzeigt.

Drei aufwändige Dämme mussten geschüttet und gefestigt werden, um den späteren gewaltigen Wassermengen standzuhalten. Der Trenndamm zwischen dem Murner- und Brückelsee erhielt bei einer Wasserspiegeldifferenz von 5,5 Meter eine Kronenbreite von 100 Meter, der Ausseedamm übrigens 200 Meter Kronenbreite bei einem Wasserspiegelunterschied von 14 Meter. Teilweise erreichten die Braunkohlengruben bis zu 55 Meter Tiefe.

Doch bevor es zur Auskohlung des ca. 60 Mio. Tonnen umfassenden Kohlefeldes kam, musste jahrelange Vorarbeit geleistet werden, denn wo heute herrliche Seen zum Freizeitvergnügen einladen, waren bereits vorher riesige Weiherlandschaften, wie folgende Karte des Bayernviewers aus 1952 sowie Fotos aus diesem Gebiet aufzeigen. Und wer weiter nachforscht, wird feststellen, dass bereits auf der ältesten Landkarte Bayerns, die vom Landvermesser Philip Apian um 1560 aufgenommen wurde, die Weiher der Seenplatte östlich von Schwandorf, verzeichnet sind. Die Fischzucht, vornehmlich die Teichbewirtschaftung mit Karpfen, dominierte im Bereich des Charlottenhofer/Rauberweiherhauser Weihergebietes. Nach der Auskohlung wurden übrigens ca. 30 ha wieder der teichwirtschaftlichen Nutzung zurückgeführt.

Und so wurde schließlich aus dem kleinen zur Fischzucht genutzten Murner Weiher der Murner See. Und der Mühlweiher, an dem einst die Rauberweihermühle stand, trägt ebenfalls den Namen Murner See. Die Rauberweihermühle, ehemals Adelssitz, ein zweigeschossiger Satteldachbau mit einseitigem Halbwalm, Giebelreiter und Fachwerkobergeschoss, wurde in den achtziger Jahren von der BBI an den Bezirk Oberpfalz für zehn Mark verkauft, abgebaut und im Freilandmuseum Neusath-Perschen wieder neu aufgestellt.

Unmittelbar am früheren Mühlenstandort entstehen zwischenzeitlich Wohngebäude zur touristischen Nutzung. In der gemeindlichen Bauleitplanung ist im Gebiet der ehemaligen Mühle eine Fläche für Gastronomie vorgesehen.

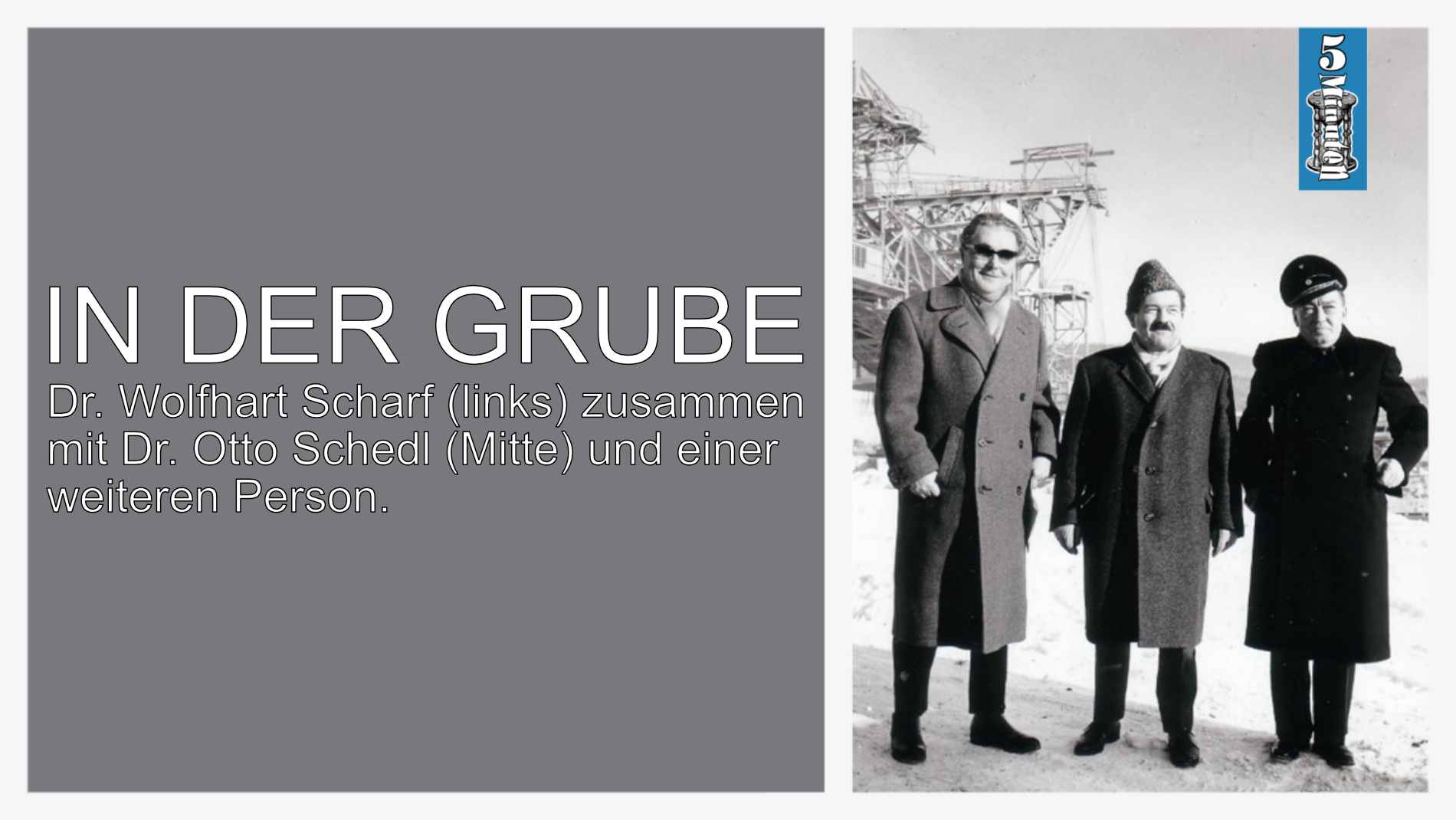

Unabhängig davon hatte die BBI in sogenannten bergrechtlichen Rekultivierungs- und Betriebsplänen Nachfolgenutzungen u.a. im touristischen Bereich festgelegt. „Die Landschaftsgestaltung und Rekultivierungsleistung der BBI in Planung, Vorbereitung und Durchführung fanden in der Vergangenheit und finden auch heute weite Anerkennung“, heißt es in der Festschrift zum 75jährigen Bestehen der Bayerischen Braunkohlen Industrie A. G.. Bereits 1968 hatte die BBI im 1. Bundeswettbewerb „Industrie in der Landschaft“ die einzige Goldmedaille für Bayern gewonnen! Interessant ist an dieser Stelle auch der Fakt, dass im gleichen Jahr 1968 der Startschuss für den Tagebau Rauberweiher erfolgte. Welche Bedeutung dem damals zugemessen wurde, zeigte der Besuch des Bayerischen Wirtschafts- und Verkehrsministers Dr. Otto Schedl, der persönlich der Einweihung am 18.01.1968 folgte.

Wackersdorf leistete auf alle Fälle Ende der 60er Jahre einen wesentlichen Beitrag zur bayerischen Stromversorgung. Die Kernenergie war zu diesem Zeitpunkt erst im Anfangsstadium und die Wackersdorfer Braunkohle war damals wirtschaftlicher als jeder andere Primärenergieträger.

Im damaligen Regionalplan für die Region Oberpfalz-Nord wurden schließlich die rechtlichen Weichen der touristischen Nutzung an den Seen gestellt. Während das Nordufer ausschließlich der natürlichen Entwicklung überlassen wurde, mit Ausnahme des Modellflugplatzes, sind im südlichen Bereich des Murner- und Brückelsees touristischen Einrichtungen eingeplant und größtenteils bereits umgesetzt. 400.000 Übernachtungen verzeichnete der Landkreis Schwandorf 1981. Längst sind heute diese Zahlen überholt. Die BBI hat jedenfalls dazu beigetragen, dass die Attraktivität für Naherholung und Fremdenverkehr wesentlich zugenommen hat und neben dem vorhandenen Arbeitsplatzangebot ein weiteres Standbein gegeben ist.

So wurde in den 90er Jahren der Campingplatz, die damalige Villa Murano, die Einrichtungen der drei Wassersportvereine Wackersdorf, Weiden und Regensburg, das Theatron mit Bade- u. Liegemöglichkeiten sowie die Parkplätze am Damm zwischen dem Murner- und dem Brückelsee errichtet. Ein Minigolfplatz rundet das Angebot ab. Etwas später erschloss die ehemalige Bayernwerkstochter „Wohnen-Bauen-Grund“ die Ferienhaussiedlung am Brückelsee. Wenige Jahre danach ergänzte ein privater Investor die Anlage mit fünf im Wasser stehenden Strandhäusern.

Rund um den See wurde ein heute vielfach genutzter Wanderweg angelegt. Im südöstlichen Bereich entstand eine Naturkneippanlage sowie ein Märchenwald, der an die Zeit des Oberpfälzer Märchenerzählers Franz-Xaver Schönwerth (1810-1886) erinnert. In dieser Anlage werden Geschichten auf märchenhafte Weise mit Schautafeln, Illustrationen und Holzskulpturen kindgerecht aufbereitet.

Mitte der 90er Jahre kam es im westlichen Bereich des Murner Sees zu einer weiteren Bereicherung des Freizeitangebotes und zwar des Erlebnisparkes „Wasser-Fisch-Natur“. Bei fünf Spiel-Teichen werden die Themen „Natur und Teichwirtschaft, Naturbeobachtung, Bewegung auf dem Wasser und Wasserspielplatz“ aufbereitet. Für Familien ein Eldorado, das mit einem Kiosk, WC, Wickelstation und Umkleiden noch ergänzt wird.

Damit die verkehrliche Situation im Rahmen des Möglichen bleibt, wurde vor dem Seengebiet ein kostenfreier Großparkplatz mit bis zu 500 Stellplätzen und WC-Anlage angelegt.

All diese Einrichtungen werden dem vielzitiertem Thema „Das Oberpfälzer Seenland, Wasser-Landschaft-Kultur - Eine Region mit 1000 Möglichkeiten“ hinreichend gerecht. Der bei der BBI über Jahrzehnte beschäftigte leitende Diplom-Landwirt Ingo Kreysler sollte mit seiner Aussage zur Rekultivierung im Jahr 1966 Recht behalten:

„Das besondere Anliegen dieser Pflanzung aber …. liegt wohl darin, daß hier eine reizvolle Landschaft entsteht, die nicht nur die Bewohner der Gemeinde Wackersdorf, sondern auch der weiteren Umgebung eines Tages zu Erholung und Entspannung anlocken wird. … Hier entsteht ein Wald-Seen-Gebiet, das den Wanderer ebenso ansprechen wird wie wahrscheinlich in späteren Zeiten auch den Wassersportler. Es verspricht ein Schmuckstück im Reigen der landwirtschaftlichen Schönheiten der Oberpfalz zu werden.“

Abschließend noch ein paar grundlegende Daten:

- Gründung der Bayerischen Braunkohlen Industrie AG-BBI A.G. 1906

- Beendigung der BBI A.G. 1982

- Rohkohlenförderung insgesamt 185 Mio. t

- Gesamtabraumbewegung 187 Mio. t

- Produzierte Braunkohlenbriketts 684.000 t

- Tagebauseenflächen insgesamt 800 ha

- Voruntersuchung des Feldes Rauberweiherhaus mit 4000 Bohrungen und somit 120.000 Bohrmetern

- Beginn der Entwässerung des Feldes „Rauberweiher" 1960

- Einsatz von 140 Entwässerungspumpen im Feld Rauberweiherhaus

- Abpumpen von Wasser allein im Jahr 1970 20 Mio. m³

- Inbetriebnahme des Tagebaus Rauberweiher mit dem damaligen

- bayerischen Wirtschaftsminister Dr.Otto Schedl 1963

- Ermittlung des Kohlevorrats des Feldes Rauberweiher 77 Mio. t

- Jahresfördermenge Rohkohle 1951 1,8 Mio. t

- Jahresfördermenge Rohkohle 1973/74 7,9 Mio. t

- Bewegung von Abraum 1973/74 6,47 Mio. t

- Mischwaldpflanzungen mit etwa 15 Mio. Gehölzen auf einer Fläche von 620 ha

- Gesamtkosten des Rekultivierungsprojekts der BBI 100 Mio. DM

- Der bay. Ministerrat lässt ein Gutachten „Gesamtkonzept zur integrierten Entwicklung des Oberpf. Seenlandes erstellen. 1995

- Gründung des Zweckverbandes Oberpfälzer Seenland 1997

Quellen:

- Eine Landschaft entsteht, Broschüre der BBI, ca. 1971

- Zeitschrift Bayerischer Braunkohlen Bergbau, verschiedene Hefte

- Der Braunkohlebergbau in Wackersdorf-ein prägender Abschnitt in der Ortsgeschichte, Zulassungsarbeit Karin Hottner, 2008

- Nabtal-Kurier v. 17.10.1970

- Festschrift BBI, 75 Jahre, 1981

- Begleitheft zum Museumslehrpfad Wackersdorf-Steinberg, Heimatkundliche Schriftenreihe Nr. 8, Blank Gottfried, September 2001

- Regionalplan Oberpfalz-Nord, ohne Datum

- Sämtliche Fotos aus dem BBI Fotoarchiv

„Jeder Beschäftige im Werk [der Bayerischen Braunkohlenindustrie AG] hatte Anspruch auf Hausbranddeputat. Ledige erhielten 45 Zentner, Verheiratete 90 Zentner, Angestellte 120 Zentner [an Kohle]. Für Letztere war auch der Winter kälter als für Arbeiter(!). Man musste auf vorgedruckten Erlaubnisscheinen, die vom Lohnbüro ausgestellt worden waren, die eingeschriebenen Zentner abholen. In den 30er Jahren konnte man im Handwagen - fast jeder Bergarbeiter war im Besitz eines solchen Handwagens - durch das nicht befestigte Fabrikgelände, vorbei an der Zentralwerkstatt (an dessen Ende befand sich die Schweißerei), die Landabsatzwaage mit abgestelltem Wieger erreichen. Die leeren Handwagen wurden gewogen. Anschließend holte man am Kohleschupfen je nach Wahl [7-Zoll-Kohle] oder Kohle in Semmelform ab. Gefragter waren 7 Zoll, weil diese die Glut länger hielten. Daraufhin wurde der Handwagen noch einmal gewogen. Mit ungefähr 4-6 Zuladung[en] wurde über den Beamtensteig oder Gehweg, meistens über die alte Straße zum Dorf, über Kühberg diese Last zur Wohnung in Wackersdorf-West heimgezogen. Diejenigen, die in der Ostkolonie wohnten, mussten ebenfalls bei schlechten

„Jeder Beschäftige im Werk [der Bayerischen Braunkohlenindustrie AG] hatte Anspruch auf Hausbranddeputat. Ledige erhielten 45 Zentner, Verheiratete 90 Zentner, Angestellte 120 Zentner [an Kohle]. Für Letztere war auch der Winter kälter als für Arbeiter(!). Man musste auf vorgedruckten Erlaubnisscheinen, die vom Lohnbüro ausgestellt worden waren, die eingeschriebenen Zentner abholen. In den 30er Jahren konnte man im Handwagen - fast jeder Bergarbeiter war im Besitz eines solchen Handwagens - durch das nicht befestigte Fabrikgelände, vorbei an der Zentralwerkstatt (an dessen Ende befand sich die Schweißerei), die Landabsatzwaage mit abgestelltem Wieger erreichen. Die leeren Handwagen wurden gewogen. Anschließend holte man am Kohleschupfen je nach Wahl [7-Zoll-Kohle] oder Kohle in Semmelform ab. Gefragter waren 7 Zoll, weil diese die Glut länger hielten. Daraufhin wurde der Handwagen noch einmal gewogen. Mit ungefähr 4-6 Zuladung[en] wurde über den Beamtensteig oder Gehweg, meistens über die alte Straße zum Dorf, über Kühberg diese Last zur Wohnung in Wackersdorf-West heimgezogen. Diejenigen, die in der Ostkolonie wohnten, mussten ebenfalls bei schlechten